文化史上的伟大人物,往往并非一开始就能得到广泛认同,甚至会因长时间的而默默无闻。对他们的发掘与认识,是集体文化经验漫长积累的结果,带有历史的必然性;但有时候也仰仗于另一些同样伟大的人物,特立独行甚至是截断众流的不懈代言。

在今天看来,作曲家约翰·塞巴斯蒂安·代表了音乐史上的一座毋庸置疑的高峰。人们对他的诸多成就,都有了共识。但在一百多年前,很多人或许知道他很伟大,却不知道其何以伟大。从今天的角度,我们可能很难理解,为什么曾经是一个陌生而遥远的名字——遥远,并不单单因为年代久远,也因为他那显得古老过时的音乐趣味和风格。今天的我们越是赞叹他的才能,就越会对旧日的这种观点感到困惑。但反过来,这又反映了现代音乐观念的渐趋客观与全面。

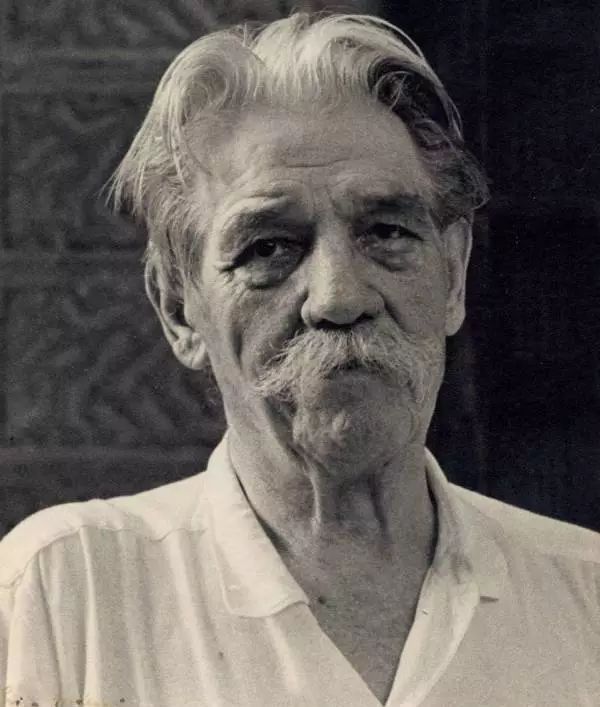

然而,今天的我们之所以能够全面并相对客观地了解历史进程的全貌,而无需在其中选择任何一个立场,首先需要感谢的,是上个世纪的哲人阿尔伯特·施韦泽,以及他的巨著《约翰·塞巴斯蒂安·》。虽然对的重新发现与肯定,是音乐和文化史叙事上必然会被重构的章节;但施韦泽对极为独到的理解,却具有一定的偶然性,故而更难能可贵。正是施韦泽与之间穿越时空的邂逅,促成了后者的复兴。我们应该庆幸,这种近乎偶然的因缘,最终成为了历史必然性的一部分。

很遗憾的是,这部巨著问世后的一百多年间,一直未曾被翻译成中文。它的一些重要论断,也未曾在汉语学界形成共识。幸而华东师范大学出版社即将出版的中译本,终于弥补了这一缺陷。作为本书的合,我希望在此介绍一下这本书在研究史、乃至于音乐史上的。

经历了一百多年,在史学研究上,施韦泽的角色已经从时代的先锋,变成历史大厦中的一块基石。所以读者手上这本书,纯粹作为传记来说,已经不再算是最前沿和权威的了。但是它的价值,并不因此而有所减损。历史上有太多诠释性的书籍,早已湮没无闻。但这本书仍然有重大的意义,因为它虽是一家之言,却是大家之言,而且是开风气之作,甫一出版,即刷新了人们对音乐的理解。即使到今天,施韦泽这本著作仍然影响着音乐学界。以演奏巴洛克音乐著称的指挥家约翰·艾略特·加德纳(John Eliot Gardiner),就曾向我表达过对这本书的敬慕。当代研究泰斗、莱比锡档案馆前馆长、哈佛大学音乐学教授克里斯托夫·伍尔夫(Christoph Wolff),更把它奉为自己最喜爱的著作。他不但热情地为本书中文版撰写推荐语,更与我分享了自己与施韦泽这本书的因缘:他在少年时代就曾收到这本书作为礼物,那是他初次阅读关于的著作,自此一直深受其影响。多年之后,伍尔夫发表了现时最权威的传记,《约翰·塞巴斯蒂安·:博学的音乐家》。有趣的是,他在其中并没有引用施韦泽,因此竟引起很多人的疑惑,并问他是否不赞同后者的观点,认为其已经落伍。伍尔夫特别向我强调,他非常服膺施韦泽的主要论断,只是自己的著作是传记性质,而施韦泽仅仅在这方面过时。

阿尔伯特·施韦泽,1875年1月14日生于阿尔萨斯-洛林地区凯瑟斯堡的一个家庭。这个地区处在德法两国边境,阿尔萨斯通行德语,于1871年被划归;在一战之后重归法国。由于历史和地理的原因,这里的天主和新共用一个做礼拜。当然,德法两个民族的文化在这里也得以交融。这两点,为施韦泽以后的发展,尤其是他对的理解,埋下了有趣的伏笔。

施韦泽接受过良好的教育,兴趣广泛,可谓一个文艺复兴式的人物。他是卓有成就的家、哲学家、音乐史家,也是医生。他的博士论文,是在巴黎索邦大学完成的《康德的教哲学》。但在他成长历程中,最重要的组成部分之一应属音乐,其中有两个关键词特别引人注目:管风琴与。

施韦泽十八岁开始师从欧根·孟许(Eugène Münch)学习管风琴,至1893年,开始师从法国著名的管风琴大师和作曲家夏尔-玛利·魏多尔(Charles-Marie Widor)。而他用以引荐自己的,正是他对管风琴众赞歌的诠释。

于是,读者就在本书的开篇序言中,看到了魏多尔撰写的德文版序言。这是老师对学生诚挚而充满赞赏的致敬。魏多尔回忆了1899年的一天,他的学生如何向自己的众赞歌。施韦泽把抽象的音乐与众赞歌具体的歌词联系起来,将老师心目中的困惑与谜团,一一解开。魏多尔觉得自己是从学生身上,才领会到管风琴音乐的真谛的。从他的叙述中,我们可以真切地体会到这次对话给他带来的上的震撼。于是,在魏多尔的下,施韦泽用法语写了一部关于的论著,J. S. Bach: Le Musicien-Poète(《:诗人音乐家》)。由此,读者手上的这本书,也就开始了它的生命。

魏多尔讲述了这部法语著作,如何逐渐演变成长度翻倍的德语巨制。它在1911年由英国音乐评论家恩涅斯特·纽曼(Ernest Newman,为笔名,取英文“诚恳的新手”之意)译成英文,而施韦泽在此过程中做了补充修订。这部书至此才最后定型。

这部发表于二十世纪初的巨著,包括作曲家的生平史实研究、浩如烟海的各类作品的创作过程、接受史、乐器要求等,并对恰当的演奏方式提出了细致的,可谓涵盖了研究的方方面面。作为一代管风琴大师,施韦泽在管风琴作品的研究和演奏领域,尤其具有举足轻重的地位。以二十世纪初的历史眼光来看,他的很多观点在当时是具有性和开拓性的,挑战了长期流行的对的成见;这些观点在迄今为止一百多年里,在音乐界产生了巨大而深远的影响,其中一些渐渐被广泛接受、消化而成为共识。施韦泽影响最大、最具开拓性的,在于他对的众赞歌、康塔塔全面而系统的梳理和分析,以及他对这些作品所蕴含的美学的深刻洞察和理论概括。这是真正划时代的贡献,也正是本书的精华所在。

完成这本书的时候,施韦泽不过三十三岁。任何人能写出这么一部巨著,已经足以名留青史了。但对于施韦泽而言,这只不过是他人生众多的成就之一。在二十四岁的时候,施韦泽开始了他的生涯,在及院担任职务,从事研究,并在《新约》领域取得了很大成就,在三十一岁出版了成名作Geschichte der Leben-Jesu-Forschung(《生平研究史》),一部与《》地位同等重要的著作。作为管风琴演奏大师,施韦泽在HMV、哥伦比亚和飞利浦唱片公司留下了不少作品的演奏录音。但是,在这一切成就之外,更令人惊叹的是,他在三十岁发愿学医,希望以此方式。他辞去职位,重新进入大学接受医学训练,成为一名专业医生。而他的医学学位论文,题目是《的心理学研究》,体现了他一以贯之的追求。

随后,施韦泽自费移居非洲加蓬的兰巴雷内(Lambaréné),筚蓝缕建立了一家医院,收治当地及附近地区的病人。这就成为了今天的阿尔伯特·施韦泽医院。施韦泽一生多次往返于非洲于欧洲之间,但是他在非洲行医的生涯一直持续到晚年。为此他在1952年被授予诺贝尔和平。

期间,施韦泽经历了两次世界大战。他一直思考世界文明之中的普遍性,发展出名为“生命”的哲学,集中体现在他未完成的巨著《文化哲学》(Kulturphilosophie)之中。

回到的问题上来:读者或许会好奇,魏多尔这位管风琴大师,为什么会对的众赞歌前奏曲感到困惑呢?施韦泽又是如何解答老师的问题的呢?魏多尔在序言中提到,对他而言是抽象而晦涩的,而施韦泽的解决办法,就是还原的音乐逻辑与语言之间紧密的关系。换言之,循着众赞歌的歌词,即可得到理解音乐的钥匙。正因为此,本书的法文版雏形,恰当地以《:诗人音乐家》为标题,开明义,点出音乐的具象性。

魏多尔这一段简短的叙述,其实蕴含了丰富复杂而且重大的历史信息。音乐的晦涩感,并不是二十世纪的听众才有的印象。早在的时候,欧洲音乐已经往一个不同的方向发展,并逐渐开始无解他所代表的古代音乐语言了。甚至是他众多杰出的作曲家儿子中最著名的卡尔·菲利普·艾玛努尔·,也已经父亲,跟随时代风气走到了新的道上。新旧道的冲突,集中体现在两对各自截然对立的概念上,它们分别是“Programme Music”(情节音乐)和“Absolute Music”(纯粹音乐),“Empfindsamer Stil”(情感风格)和“Affektenlehre”(情感原则)。两对概念在词源上都不是以严谨的方式成对构建的,所以虽然被广泛使用,但都不具备成为严谨的学术术语的条件,尤其是后者:其词根empfinden与Affekt词源分属日耳曼语系和罗曼语系,意思上却无严格的区别,所以在中文翻译里很难表达。

但是,这两对概念的冲突,却成为浪漫主义音乐发展的主线之一;它在理查德·瓦格纳(Richard Wagner)的歌剧创作与理论中达到顶点,同时也进入,无以为继。这段复杂的音乐美学史,对的接受史至关重要,下文将试略论之。但在进入音乐美学史讨论之前,必须再交待一下瓦格纳与施韦泽、魏多尔的关系,因为历史的细节,包含着思想史上的重要线索。

十九世纪末,瓦格纳的歌剧席卷欧洲,不止在音乐界,而且在整个文化界都产生性的影响。无数音乐家、艺术家、作家为之如痴如狂;几乎所有关心文化的人都在谈论他。需要特别指出的是,所谓的“瓦格纳主义”,最先不是在,而是在法国被提出。大诗人波德莱尔正是瓦格纳音乐狂热的者和最早的者之一,写出了热情洋溢的《理查德·瓦格纳与汤豪塞在巴黎》。魏多尔则是出席了瓦格纳歌剧巨制《尼伯龙根的指环》1876年世界首演的为数不多的法国人之一。他自己的创作深受瓦格纳影响,而且毕生推广后者的歌剧。

施韦泽也不例外;在其音乐观念形成的过程中,瓦格纳的影响是根本性的。他在斯特拉斯堡、拜罗伊特观看了大量瓦格纳歌剧的演出,后来更成为瓦格纳遗孀、特的女儿柯西玛·瓦格纳的好友。

这些历史背景,在施韦泽的《》中都得到反映。施韦泽分析众赞歌前奏曲中文字与音乐的关系,解决了老师魏多尔对音乐的困惑,由此催生了本书的雏形。而施韦泽对文字与音乐关系的认识,恰恰脱胎于瓦格纳的理论,而且体现了一个多世纪以来欧洲音乐美学论争的关键问题。

由此,我们可以归纳出两条径。第一,施韦泽的《》,一定程度上是兼顾法国眼光的。所以魏多尔在序言中也自问“作为一个法国人,为读者介绍一部关于的著作,是否有冒昧之嫌?”并随之作了回答。后来德法两国关系,在上经历了第一次世界大战的,这也促使更多知识思考两个民族在文化上的异同。最突出者当属法国作家、索邦大学第一任音乐史教授罗曼·罗兰。他的巨著《约翰·克里斯多夫》正是试图融合拉丁与日耳曼文明的精华,创造一种新的理想文明。他与作曲家理查·斯特劳斯的通信,也是两国文化交流史上的重要一章。而施韦泽则在本书中提到:

与法国绘画的根本区别,正在于对待诗歌的这种不同态度。任何人,只要接触过两国的艺术家,分析过画家在巴黎的最初印象、法国画家看到作品的观感,并尝试去理解双方不的判断,就很快能发现,他们分歧的根源,来自于对待诗歌的不同态度。比起法国画家,画家更像诗人。所以法国人人的画对自然缺乏真实、客观的感受。另一方面,尽管画家仰慕法国同行超绝的技艺,却为其中刻意的贫乏想象力而不快。在文学中,这些观察自然的对立方式,令人创作出了精彩的抒情诗;而这是法国人永远无法做到的。

第二个更重要的径是,施韦泽透过瓦格纳的滤镜,重新审视。这既是他个人审美取向的选择,也是对十九世纪音乐美学的一个总结。瓦格纳代表了对所擅长的其中一种音乐语言的的巅峰,而施韦泽的著作,则是融汇两种美学的一个尝试。

那么,一个多世纪的音乐美学论争,关键问题有哪些?和瓦格纳又在其中扮演什么角色?我们不妨从上文提到的两对概念,以及它们的翻译说起。

先论“Programme Music”和“Absolute Music”。这两个概念的内涵,从来是学界争论不休的对象。而对我们来说,还多了一个翻译的问题:由于它们在原来语境中内涵不清,所以我们的翻译,本身也必然是一种诠释。

在本书第十九、二十章中,施韦泽以的康塔塔为楔子,探讨其音乐究竟是抽象还是具象的,并借此把讨论扩展到美学里一个更根本的问题:文学、绘画、音乐之间的界限,究竟应该如何厘定。这正是十九世纪音乐美学论争的焦点之一。他论述了三个概念:“absolute music”、“tone painting”和“programme music”。三者皆处于一个相互关联的逻辑整体内,并囊括了艺术的三种最基本的可能性——声音、图像、语言,所以我们必须把它们置于一个统一的参照系中,进行翻译和理解:“absolute music”立足于音乐纯粹的形式,是音乐的本体,此处译为“纯粹音乐”;“tone painting”是音乐试图模仿绘画,阻断时间的流动,以声音对瞬间事物的外观进行描绘,故译为“声音绘画”。

Programme music情况最为复杂。它在汉语里通常译作“标题音乐”。虽然这种音乐往往附有标题,但“有标题”只是最表面的特征,而完全没有标示其本质,容易混淆本义,对在中文语境中的理解不但没有助益,反而会。这种音乐的本质特征,是模拟文学的方式,既叙述事件,也渲染情绪气氛,必然于时间序列上有所展开,故此处采取“情节音乐”的译法。

此处对“情”字的采用,也利用了汉语本身精妙的辩证表达能力。现代汉语中“情”不单可指感情,也可指事实,例如“事情”、“实情”、“情况”,同一个字包涵主观感情与客观事实二义。这是直接传承自古汉语:先秦典籍中,“情”多作实情、物情解;后来才慢慢偏重于主观情感。有鉴于此,本翻译采取“情节音乐”,以兼顾二义。

美学家莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)在其名作《拉奥孔:诗与画的界限》中,对绘画和文学叙事的表达手段,作过经典的讨论。根据他的总结,两种表达手段的本质,决定了两者的一个根本区别:前者是对事物外观所作的瞬间性、静止的再现,而后者则具有前者所缺少的时间维度。根据施韦泽在第二十章结尾的结论,相应地,这一点也是“声音绘画”()与“情节音乐”(以瓦格纳为首的“后贝多芬”时代作曲家)的根本区别。所谓文学性,本身是一个复杂的综合体,但在本书特定的语境里,文学叙事中的时间性,是施韦泽所特别侧重强调的。”情节音乐”的“节”,则表达了此意。

代表声音绘画这一端;他的音乐一如绘画和雕塑,是将一个瞬间截取出来,地描绘它;他是绘画性音乐的代表。施韦泽提到,在拿到一份歌词时,首先关注的并不是它的情节,而是看其中有哪些场景,适合他用作声音绘画的素材。

与这位用声音绘画的作曲家相对立的,是创作“情节音乐”的作曲家,比如瓦格纳与舒伯特、柏辽兹等。而在理论上与“声音绘画”、“叙事音乐”三足并立的“纯粹音乐”,也是一个有复杂历史的术语。它最先由瓦格纳在讨论贝多芬第九交响曲时提出。他认为第九交响曲第四乐章的器乐宣叙调,体现了音乐最深刻的本义,即综合了所有艺术形式而能够准确传情达意的最高艺术手段。他所反对的,是传统的内容含糊、表义不清的器乐作品,这被他称作“纯粹音乐”。

瓦格纳的宿敌、音乐理论家汉斯力克(Eduard Hanslick),则在其代表作《论音乐美》中力陈对这种纯粹音乐的正面解读。在汉斯力克看来,音乐美只在于其形式,如结构、节奏、音色等。音乐本身并不包含情感和意义。听者“领会”到的情感和意义,只存在于听者自身,而不在音乐里。这恰好也是我国魏晋时期的诗人哲学家嵇康在《声无哀乐论》中表达的观点。

施韦泽对“纯粹音乐”的解释,继承了两派的论争传统,而站在反汉斯力克的立场上,认为纯粹音乐是一个伪命题。因为音乐天然具有绘画性,也具有叙事性和诗性,本来就是一种综合艺术,也即瓦格纳的所谓“Gesamtkunstwerk”;要通过分离这些元素,获得那个所谓纯粹的、形式上的音乐本体,是徒劳的。这当然与施韦泽的瓦格纳主义立场相一致。

值得一提的是,施韦泽对的阐释理,与瓦格纳的另一个创作手法有惊人的相似性——即所谓的“主导动机”(Leitmotif)。这一点施韦泽自己没有点明,但从他的立论与分析套,可以看到清晰的借鉴。这种手法让每个音乐主题与一个确切的意义相对应。瓦格纳在《尼伯龙根的指环》中,就运用了大量主导动机, 歌剧中的每一个人物、物件或者思想,都由一个音乐动机作对应的表现。每当一个动机出现,听众就自然能联系到它代表的意义。这种精确的表义手法将音乐为一个非常具体的意义系统。它被施韦泽移植到对康塔塔的阐释中。读者在本书第二十二章《众赞歌的音乐语言:图像性与象征性的表现》中会发现,施韦泽几乎是编纂了一部“音乐—意义”的索引。他把康塔塔中反复出现的动机,与具体的意义一一对应,解释成一套与瓦格纳类似的音乐语义系统。这是对“是抽象、纯粹音乐作曲家”观点的一个有力反驳,也是施韦泽最独特、最有创建的观点,是整部书的一个核心主题。

施韦泽着力对众赞歌前奏曲与康塔塔作的这种美学分析,目的正是要以瓦格纳的立场重新解释。历来被誉为抽象的“纯粹音乐”大师,而时至今日,仍有人认为,“纯粹音乐”才是音乐的本体,也有人认为,就是“纯粹音乐”的同义词;用音乐来做绘画性的描述、或者文学性的叙事,都属于一种僭越,故而也是对音乐崇高本质的。施韦泽所着力之处,一则要通过对康塔塔的分析,修正他作为“纯粹音乐”大师的片面形象,说明同时也是一个音画大师;二则要为音乐的绘画性和叙事性正名。前者是对音乐史中一个具体个案的“翻案”,后者则是对美学中普遍问题的理论阐释。

在此我们不妨回顾一下,施韦泽写作本书的具体语境。他与、瓦格纳的历史因缘,在其自传《我的人生与思想》的记载中表露无遗:当他用德文重写此书时,

新书的头几页写于拜罗伊特的黑马旅馆,当时我刚刚观看了(瓦格纳的歌剧)《特里斯坦与伊索尔德》的精彩演出。此前的好几个星期里,我一直尝试专心写作,但是都失败了。但当我带着激动的心情从节日剧院(瓦格纳歌剧演出的专用剧院)回来之后,我终于成功了。在楼下酒馆的闲言碎语陪伴下,我在冷清的房间里开始写作;直到日出之后很久,我才搁笔。从那时起,我写作时的心情是如此欢畅,以至于书稿在两年内就完成了。

艺术灵魂之间的这种动人的心有灵犀,真可谓不可多得的“一期一会”。但施韦泽写作此书时的这种特定的情感状态,值得我们在阅读时加以留心。由此可以见出,施韦泽融汇瓦格纳与音乐语言的用心。

有关音乐是抽象的、具象的、还是表义的这个美学争论,并没有在他手上终结。只是到了二十世纪,它逐渐退出了作曲家的视野,而成为仅限于音乐史家与理论家讨论的问题。

施韦泽对的诠释,是他在其特定历史语境中思考的结晶,带有他的主观审美取向,也带有其局限性。在二十世纪,对不断进行研究和重新评价,而且百家争鸣,各有侧重。这也反映出音乐发展的内在问题。比如,在瓦格纳和勃拉姆斯之后,音乐何去何从?瓦格纳将一种音乐语言的潜能彻底穷尽,也把一种音乐理论推向极致。所谓,后继者自然需要另辟蹊径。单就作曲家而论,他们对的阐释,也反映出自身的创作取向,以及对音乐未来发展的态度。如果把施韦泽与勋伯格、阿尔班·贝尔格、斯特拉文斯基等现代作曲大师对的阐释,作一比较,一定会发现重大的差异,而且有助于我们客观、历史地认识施韦泽这本著作的价值和意义。

在二十一世纪的今天,我们也只是站在我们的历史语境看待。所以我们未必就比施韦泽更接近真理。我们唯一的优势,是在一百多年后,拥有了更丰富的历史经验,也更容易看到问题的相对性。一百多年前,瓦格纳派系与汉斯力克派系关于纯粹音乐的争论,达到了水火不相容的极端程度。两派人物之间在公私两方面犹如世仇的激烈敌对关系,在今天看来也显得不可思议。对于我们来说,这不过是音乐美学史上的一个章节而已;我们更能接受音乐的多样性,所以两种观念,也不再此即彼的了。

当然,我们的时代也有新的争论。二十世纪中期开始流行起来的历史本真运动(“Historically informed performance”),试图再现时代的演奏方式,包括采用当时的乐器、乐队编制、合唱队编制等等。它希望消除十九世纪浪漫主义对音乐的影响,回归到“本真状态”。而反对观点则认为,现代乐队的条件,远远超越时代客观条件的,反而能更好地再现他脑海中的理想效果。

两种理论都有其合理之处。但任何理论,如果不经过具体演奏的检验,或者没有好的音乐品味作为原则,就会流于。我们究竟可以在诠释中拥有什么性质的、多大程度的,并不取决于,而取决于实践与理论的反复互动,以及伟大音乐家精准的直觉。施韦泽集理论家与实践者于一身,于这个论争之上,为我们提供了一个模范。他对音乐的演奏史,以及对各个时期乐器的特色、演奏习惯,都了如指掌;而他对的直觉感受又为世所罕有。所以他提出的很多解决办法,都具有重大的参考价值。历史不断发展;在乐器制作、演奏、甚至录音方式上,我们都会不断发明新的技术,也会不断遗忘古老的技艺。但唯一具有超越历史的价值的,是施韦泽高超的音乐品味、全面的人文素养和悲天悯人的生命关怀。这是他留给我们最重要、也是永远不可替代的遗产。

对于中国的读者而言,施韦泽关于众赞歌前奏曲和康塔塔的著述,也有特别的意义。虽然在中国的流行度并不低,但他数量极其庞大的众赞歌前奏曲和康塔塔,在国内上演的机会不多,而学术上对它们研究,也有待进一步发展。施韦泽的这部巨著,正好有助于填补这方面的空白。它同时也为我们、全面理解作品中丰富的趣味和深邃的情怀,以及他与近代欧洲音乐美学史的复杂关系,提供了不可或缺的参考。

本书是阿尔伯特·施韦泽,诺贝尔和平获得者,为音乐大师书写的一部传记。它是音乐研究中的必读巨著、经典,甚至,它是一座里程碑。迄今,它已被译成10余种语言文字,在全世界范围内出版发行。

推荐: